Flash-Speichermedien

Flash-Speichermedien sind robust und behalten ihre Daten auch ohne Strom. Sie eignen sich ideal zum Austausch von Daten zwischen verschiedenen Geräten oder als Wiedergabemedium für Musik, Bilder und Filme.

Flash-Speicher benötigen wenig Strom, sodass sie vorzugsweise in transportablen Geräten, wie Fotoapparaten und dgl., eingesetzt werden; im Vergleich zu herkömmlichem DRAM-Speicher oder normalen Festplatten sind ihre Datenübertragungsraten allerdings bescheiden: es können maximal 10 MByte/s übertragen werden. (Zum Vergleich: DDR-DRAM-Module bringen es auf über 2 GByte/s, Festplatten auf etwa 40 MByte/s.)

Die kleinste Einheit im Flash-Speicher ist der Feldeffekttransistor (FET). Anders als bei herkömmlichen FETs enthalten Flash-FETs eine zusätzliche Komponente, das Floating Gate. Es ist gegen die anderen elektrischen Anschlüsse (Control Gate, Drain und Source) isoliert und ist der Ort, wo die Bit-Information eigentlich gespeichert wird. Beim Löschvorgang springt die Ladung in einem Blitz (Flash) auf das Floating Gate über und lädt dieses auf. Das geladene Floating Gate schnürt den Stromfluss zwischen Source und Drain ab, der Transistor befindet sich im Null-Zustand. Ist das Floating Gate nicht geladen, fließt Strom: der Zustand des Transistors ist 1.

Es existieren zahlreiche Formate für Flash-Speicherkarten. Am längsten gibt es die CompactFlash-Karte. Daneben werden die folgenden Kartenformate angeboten:

| MultimediaCard (MMC) | |

| SD-Karte | |

| Memory Stick | |

| xD-Picture Card | |

| USB-Stick |

Sie ist weit verbreitet und hat zahlreiche Vorteile: CF-Speicherkarten

zählen zu den billigsten Flash-Speichermedien und stehen bis zu einer Größe

von 6 GByte zur Verfügung.

CF-Karten kommen in zwei verschiedenen Ausführungen in den Handel; sie werden entweder als Typ I oder Typ II bezeichnet. Die beiden Typen unterscheiden sich nur durch die Dicke der Karte (Typ I-Karten sind die dünneren). CF-Slots in günstigeren Digitalkameras nehmen oft nur Typ I-Karten auf, während in PDAs und Notebooks auch die dickere Variante passt.

Die großzügige Gehäuseform von Typ II-Medien ermöglicht auch den Einbau anderer Speichermedien in CF-Karten. So gibt es Festplatten, die in einen CF-Schlitz passen. Diese Micro-Drives brauchen zwar mehr Strom als Flash-Chips und sind nicht so robust, dafür sind sie aber billiger als Karten mit echtem Flash-Speicher gleicher Kapazität.

CompactFlash-Module verhalten sich ähnlich wie PC Cards: Sie nutzen einen 16 Bit breiten Datenbus, übertragen nach dem ATA-Protokoll, arbeiten mit der gleichen Betriebsspannung von wahlweise 5 oder 3,3 V und sind genau so dick wie PC Cards des gleichen Typs.

Wenn eine CF-Karte an einen IDE-Bus angeschlossen wird, schaltet sie in den so genannten "True-IDE-Mode" und verhält sich wie eine normale, wenn auch langsame PIO-Mode-Festplatte. Das Kürzel PIO steht für Programmed Input/Output, also Interrupt-gesteuerten Datentransfer. Das bedeutet, dass wegen des Auftretens von vielen Interrupts die CPU stark belastst wird. Das Abspielen von MP3-Musik kann dadurch die CPU schon überlasten. Im True-IDE-Mode verliert die Karte auch ihre Hotplugging-Fähigkeit: zieht man sie im laufenden Betrieb aus dem Computerschacht, stürzt der Rechner ab.

Mit der gegenwärtigen Spezifikation überträgt der CF-Slot theoretisch maximal 8 MByte/s, in der Praxis werden oft nicht mehr als 3,5 MByte/s erreicht. Für DivX-Video in DVD-Qualität reicht dies aus.

Die CompactFlash-Spezifikation Version 2.0 erlaubt Transferraten von 16 MByte/s. Solche Karten sind DMA-fähig, was die CPU bei der Datenübertragung entlastet. Die neuen Module passen auch in alte Slots.

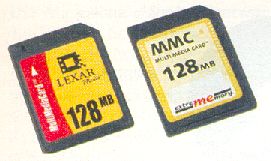

Die Karten sind etwa so groß wie eine Briefmarke. Der Datenaustausch zwischen Host und MultimediaCard erfolgt seriell bei einem Takt von 20 MHz. Das ermöglicht eine theoretische Übertragungsleistung von 2,5 MByte/s. Tatsächlich werden 1,6 MByte/s im Lesemodus erreicht.

Die Karte liefert Daten entweder blockweise oder als Strom. Im zweiten Fall startet ein Befehl einen ungesicherten Datenstrom ohne Prüfsumme. Das ist beispielsweise für die Wiedergabe von Audio- oder Videomaterial sinnvoll. Normale Dateien überträgt die Karte im sicheren Blockmodus. Jeder Block wird nach der Übertragung mit einer Prüfsumme verglichen, wodurch Datenverlust ausgeschlossen werden kann.

Die Entwicklung von MultimediaCards scheint noch nicht abgeschlossen zu sein; nach dem Standard 4.0 sollen Bus-Taktraten bis zu 52 MHz möglich sein, wobei vier Bits auf einmal übertragen werden können. Solche Hochgeschwindigkeits-MMCs werden jedoch bislang nicht angeboten.

Slots

für SD-Cards findet man in PDAs, Mobiltelefonen, MP3-Playern und Notebooks.

Bei der SD-Karte handelt es sich um eine Entwicklung, die auf dem MMC-Standard

aufbaut. Deshalb laufen MMC-Module auch in SD-Schlitzen, umgekehrt allerdings

nicht. Eine SD-Karte ist so klein wie eine MMC, jedoch 2,1 mm statt 1,4 mm dick.

Slots

für SD-Cards findet man in PDAs, Mobiltelefonen, MP3-Playern und Notebooks.

Bei der SD-Karte handelt es sich um eine Entwicklung, die auf dem MMC-Standard

aufbaut. Deshalb laufen MMC-Module auch in SD-Schlitzen, umgekehrt allerdings

nicht. Eine SD-Karte ist so klein wie eine MMC, jedoch 2,1 mm statt 1,4 mm dick.

Der Name des Formats rührt vom so genannten "Secured"-Bereich her, der gegen Fremdzugriff geschützt ist und nur mit verschlüsselter Verbindung und speziellen Kartenlesern verändert werden kann. Die SD-Karte hat zwei zusätzliche Pins, die für den Datentransfer genützt werden. Entwickelt wurde die Karte von der Firma SanDisk.

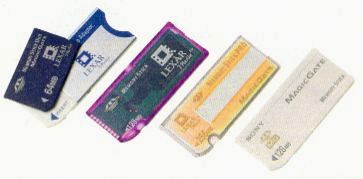

Ursprünglich entwickelten Sony und SanDisk den kaugummistreifengroßen Memory Stick. Zu Beginn wurde der Memory Stick nur von Sony verwendet, doch mittlerweile setzen ihn auch andere Gerätehersteller ein.

Inzwischen gibt es viele verschiedene Arten von Memory Sticks, die nicht immer zueinander kompatibel sind. Der klassische Memory Stick verwaltet nur Kapazitäten bis zu 128 MB Flash-ROM. Beim Memory Stick Select mit 256 MB Speicher handelt es sich um zwei 128 MB-Sticks, die in ein Modul zusammengefasst wurden. Eine halb so lange Version des gewöhnlichen Memory Stick wird als Memory Stick Duo bezeichnet; er ist auch nur bis zu einer Kapazität von 128 MB erhältlich. Mit einem Adapter passt der Duo auch in Slots für gewöhnliche Memory Sticks.

Der Memory Stick nutzt ein serielles Protokoll mit 20 MHz, das beim Schreiben knapp 2 MByte/s auf den Speicher überträgt. Lesevorgänge werden mit 2,5 MByte/s abgewickelt.

Als Sony merkte, dass 128 MByte auf die Dauer nicht ausreichen, setzte man sich wieder mit SanDisk zusammen und entwickelte einen neuen Speicherstick, der diese Grenze nicht kennt und Daten schneller als sein Vorgänger transferiert. Heraus kam der Memory Stick Pro, der genau so groß ist wie ein gewöhnlicher Memory Stick. Anders als dieser überträgt die Pro-Flashkarte ihre Daten parallel über vier Leitungen und arbeitet mit einem Bustakt von 40 MHz. Der Memory Stick Pro hat eine maximale theoretische Übertragungsrate von 20 MByte/s. In der Praxis überträgt er bei vielen Card-Readern die Daten allerdings genau so langsam wie der normale Memory Stick. Die Pro-Sticks passen zwar mechanisch auch in herkömmliche Memory-Stick-Schächte, funktionieren dort aber nicht. Umgekehrt laufen alte Memory Sticks allerdings in den Pro-Schlitzen. Der Memory Stick Pro kann maximal mit bis zu 32 GByte Flash-Speicher umgehen, bisher gibt es aber nur Sticks mit maximal 2 GByte auf dem Markt.

Nur kurz nach dem Memory Stick Pro veröffentlichte Sony auch eine Mini-Variante: Der Memory Stick Pro Duo gleicht — abgesehen von der Größe — dem normalen Pro-Stick und passt ebenso wie der einfache Duo mit Hilfe eines Adapters in einen großen Memory-Stick-Pro-Slot.

Der Memory Stick wird oft auch für die Speicherung von Musik eingesetzt. Um von rechtlich geschützter Musik nur eine begrenzte Anzahl Kopien herstellen zu können, werden die Pro-Sticks mit einem digitalen Rechte-Management ausgestattet ("Magic Gate"). Um die Kopien zu zählen, wird bei jedem Kopiervorgang ein kleines Stück des Liedes gelöscht. Magic Gate ist Voraussetzung, wenn man geschützte Werke beispielsweise vom Sony-Musikshop erwerben möchte.

Die Memory Sticks sind zwar klein und robust, aber meist mehr als 20 Prozent teurer als beispielsweise eine schnellere CF-Karte gleicher Kapazität. Wenn man ein Produkt von Sony erwirbt, hat man aber meist keine Wahl.

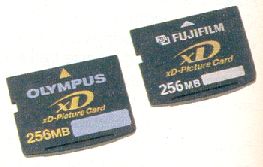

Die xD-Picture Card ist die kleinste Flash-Speicherkarte. Das nur etwa daumennagelgroße Kärtchen entwickelten Olympus und Fuji als Ersatz für das zu eng gewordene Format der SmartMedia-Speicherkarten (das SmartMedia-Format wird nicht mehr weiter entwickelt). Es scheint, als ob die Entwickler nicht gewillt sind, Lizenzen an andere Hersteller auszugeben, wodurch eine größere Verbreitung des Formats verhindert wird; bisher finden sich xD-Slots nur in den Kameras von Olympus und Fuji.

Die

Technik hat sich im Vergleich zur SmartMedia-Karte kaum geändert. Das Modul

überträgt seine Daten seriell, entweder in einzeln adressierten Blöcken

oder sequenziell einen Block nach dem anderen. Die xD-Picture Card soll laut

Herstellerangabe bis zu 5 MByte/s lesen und 3 MByte/s schreiben. In der Realität

sind nicht mehr als 2,5 MByte/s beim Lesen und 0,3 MByte/s beim Speichern möglich.

Die

Technik hat sich im Vergleich zur SmartMedia-Karte kaum geändert. Das Modul

überträgt seine Daten seriell, entweder in einzeln adressierten Blöcken

oder sequenziell einen Block nach dem anderen. Die xD-Picture Card soll laut

Herstellerangabe bis zu 5 MByte/s lesen und 3 MByte/s schreiben. In der Realität

sind nicht mehr als 2,5 MByte/s beim Lesen und 0,3 MByte/s beim Speichern möglich.

Obwohl es sich bei der xD-Picture Card fast nur um ein Stück Speicher mit rudimentärer Controller-Logik handelt, gehört sie zu den teuersten Flash-Karten. Als Universalmedium taugt sie nicht, da sie bisher nur in Digitalkameras und Kartenleser passt.

Eine Vorgabe für Größe und Aufbau von USB-Sticks gibt es nicht. Mittlerweile gibt es USB-Speicher in wasserdichter oder besonders robuster Ausführung, als Beigabe in Taschenmessern oder Armbanduhren, oder als Mini-MP3-Player. Die meisten USB-Sticks enthalten nur Flash-Speicher und einen Controller, einige bringen einen Schreibschutzschalter mit.

Zum Betrieb an einem PC benötigen USB-Sticks mindestens eine USB-1.1-Schnittstelle. Windows XP erkennt Flash-Speicher automatisch als USB-Massenspeichergerät; es werden keine separaten Treiber benötigt. An einer USB-1.1-Schnittstelle schafft der USB-Stick maximal etwa 1,4 MByte/s; mit USB 2.0 werden bis zu 40 MByte/s übertragen (theoretisch maximal 60 MByte/s; vgl. dazu den Abschnitt über den USB-Bus und die FireWire-Schnittstelle). Für USB-2-Flash-Speichersticks ist das mehr als genug, sie können im besten Fall 8 MByte/s lesen und 7 MByte/s schreiben.

Für PDAs, Smartphones oder Kameras sind die USB-Sticks zu klobig; sie ragen aus dem Gerät heraus, was bei Notebooks oder herkömmlichen PCs weniger stört.